Insights

Elektronische Baugruppen: Risikofaktor Elektrochemische Migration

Ein Überblick über Grundlagen und Mechanismen Elektrochemischer Migration

AusfallursacheElektrochemische Migration

Elektrochemische Migration (ECM) in der Elektronik beeinträchtigt die Zuverlässigkeit von Baugruppen, oft durch klimabedingte Ausfälle. Sie resultiert aus der Bewegung von Metallionen infolge elektrischer Felder und Feuchtigkeit. Diese Wanderung kann temporäre Funktionsstörungen und bleibende Kurzschlüsse verursachen, im Extremfall sogar Überhitzung und Brände auslösen. Ein Verständnis der Entstehungsbedingungen und des Mechanismus ist entscheidend, um präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Elektrochemische Migration verstehenDie Bedingungen ihrer Entstehung

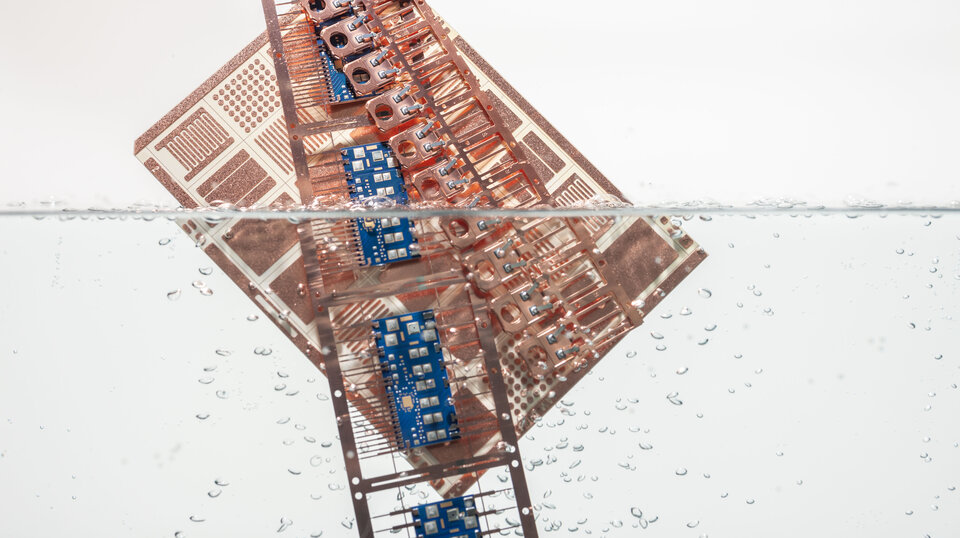

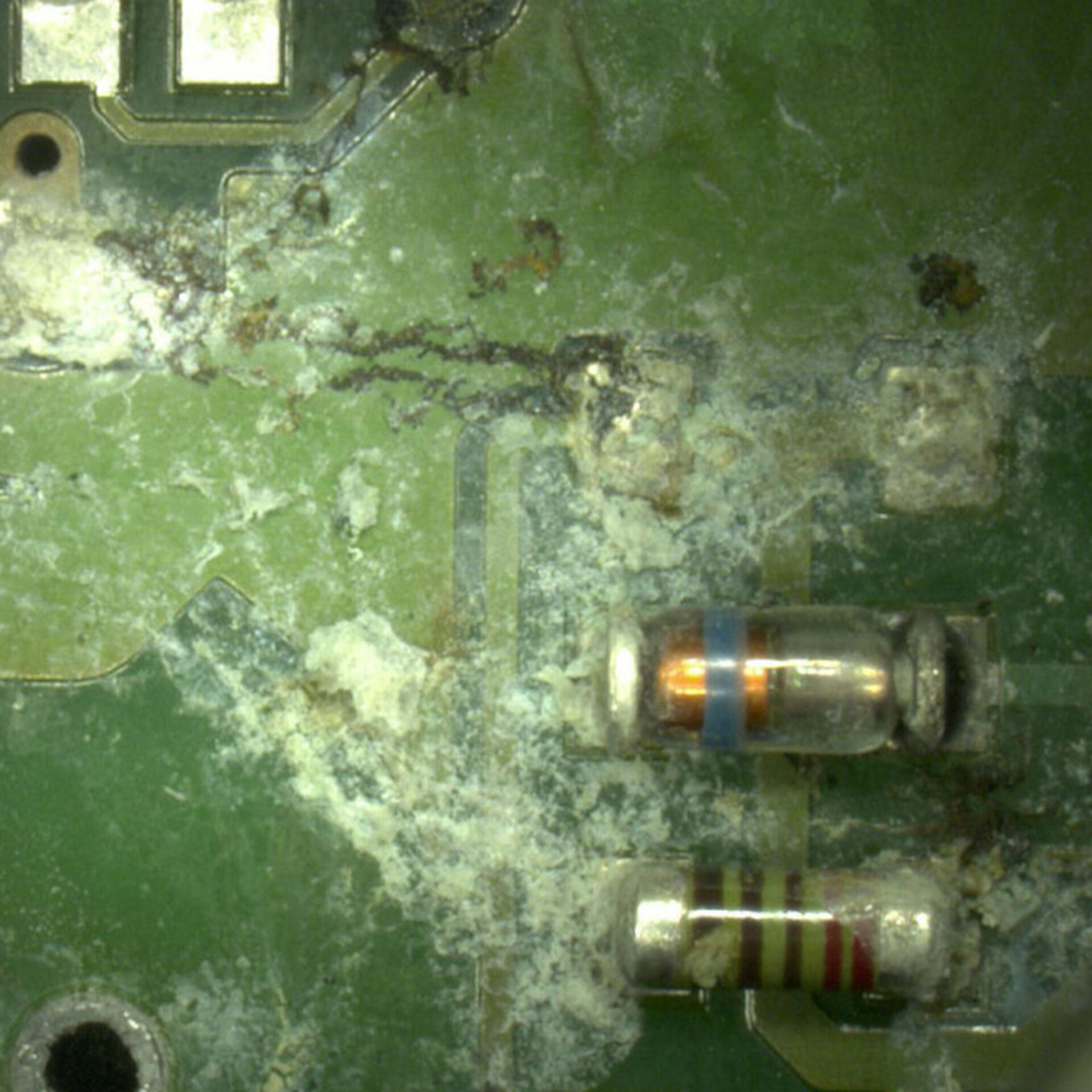

Elektrochemische Migration wird durch Feuchtigkeit begünstigt, die Korrosion ermöglicht. Sie entsteht durch Feuchtefilme auf den Oberflächen oder durch Betauung, wobei die verwendeten Werkstoffe und eventuell vorhandene Verunreinigungen eine wesentliche Rolle spielen.

Die kritische Luftfeuchtigkeit für Feuchtefilme hängt von der Oberflächenenergie und -polarität ab, also vom Werkstoff, insbesondere der Lötstoppmaske. Diese kritische Marke kann sogar bei Luftfeuchten unterhalb des Taupunktes erreicht werden, da bereits geringe Filmdicken ausreichen, um Korrosion zu verursachen.

Betauung wird durch Temperaturwechsel induziert und konzentriert sich auf die wärmeträgsten Stellen wie Metallisierungen oder Verunreinigungen. Lötrückstände wie organische Säuren oder Halogenidsalze senken den Taupunkt lokal bis auf 60% relative Feuchte.

Der verwendete Werkstoff ist ein wichtiger Faktor. Zum einen bilden sich Feuchtefilme auf Metallen oder Metalloxid-Oberflächen bereits ab einer kritischen Feuchte von 60%-70% RH, während sie z.B. auf Aluminiumoxidkeramiken erst ab über 90% RH entstehen. Zum anderen muss der Metallisierungs- bzw. Lotwerkstoff muss einen Aktivbereich in alkalischen Elektrolyten aufweisen, damit es zur Migration kommen kann. Bestimmte Metalle neigen dazu, zu migrieren, während andere unter ähnlichen Bedingungen unbeeinflusst bleiben. Die Anfälligkeit des jeweiligen Elements muss abgeschätzt werden.

Verunreinigungen auf den Baugruppen, wie Flussmittelrückstände oder Stäube, dienen als Kondensationskeime und begünstigen Betauung. Sie können Feuchtigkeit auf den Oberflächen speichern und beispielsweise die Rücktrocknung von Polymeren behindern.

Mechanismus elektrochemischer migrationDer Prozess der ECM vollzieht sich in drei Schlüsselschritten:

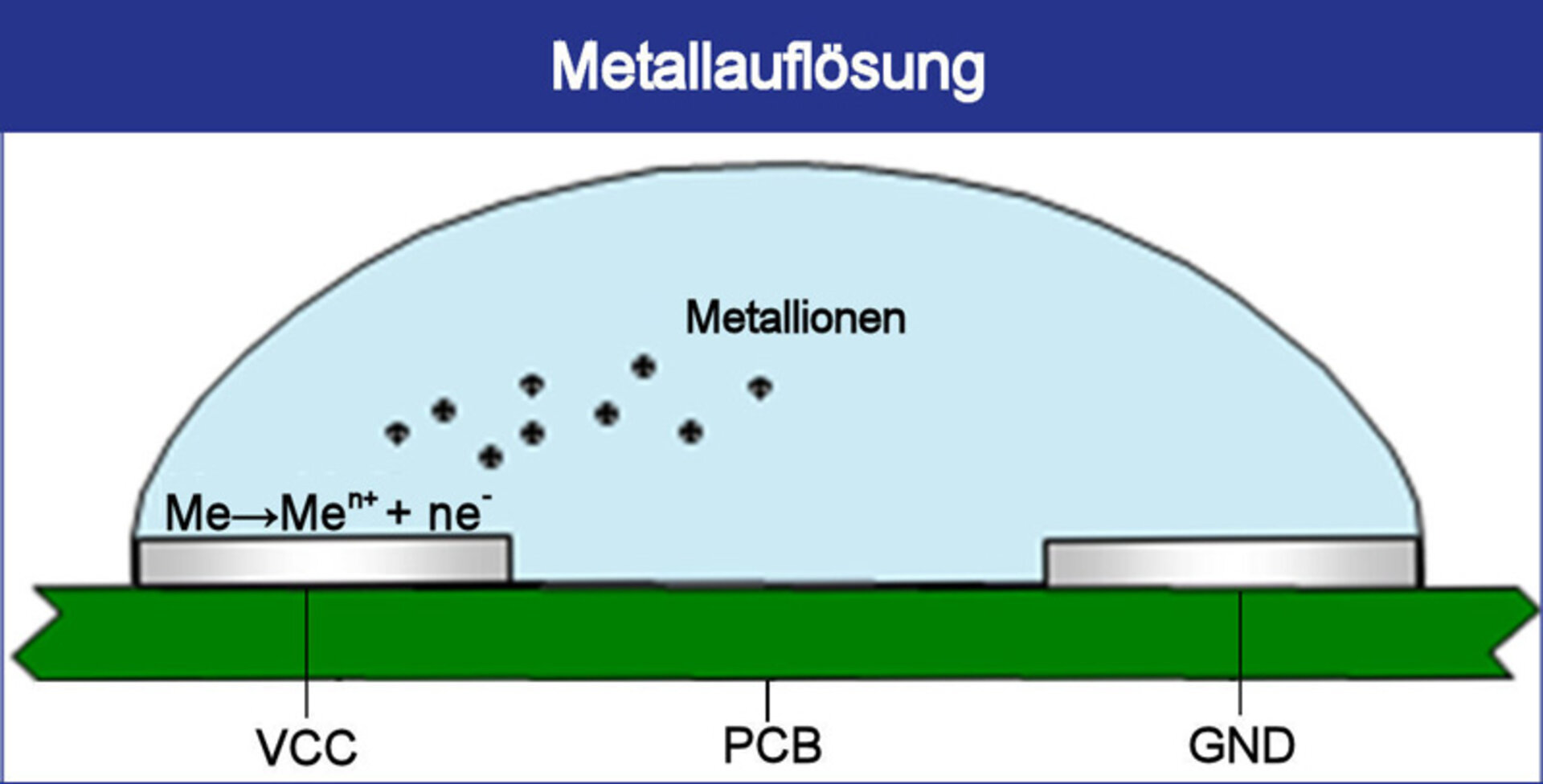

01 | Anodische Metallauflösung

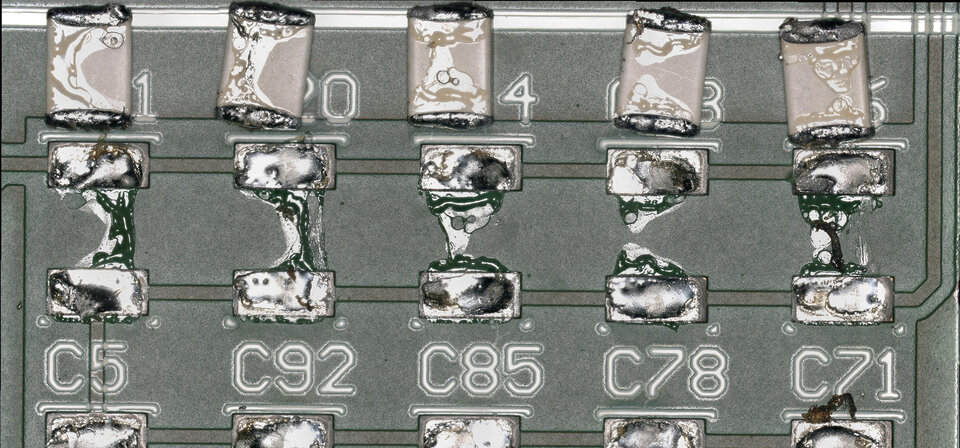

Feuchtigkeitsfilme auf Baugruppenoberflächen reduzieren den Oberflächenwiderstand und damit die Isolationsfähigkeit. Ab einer kritischen Filmdicke kommt es zur Elektrolyse, was zur lokalen Alkalisierung an der Anode führt, wodurch Metallionen wie Silber, Kupfer, Zinn und Blei elektrochemisch aktiviert werden. Die Auflösung der Anodenfläche erzeugt Metall-Komplexkonzentrationen, die sich längs eines Konzentrationsgradienten ausbreiten.

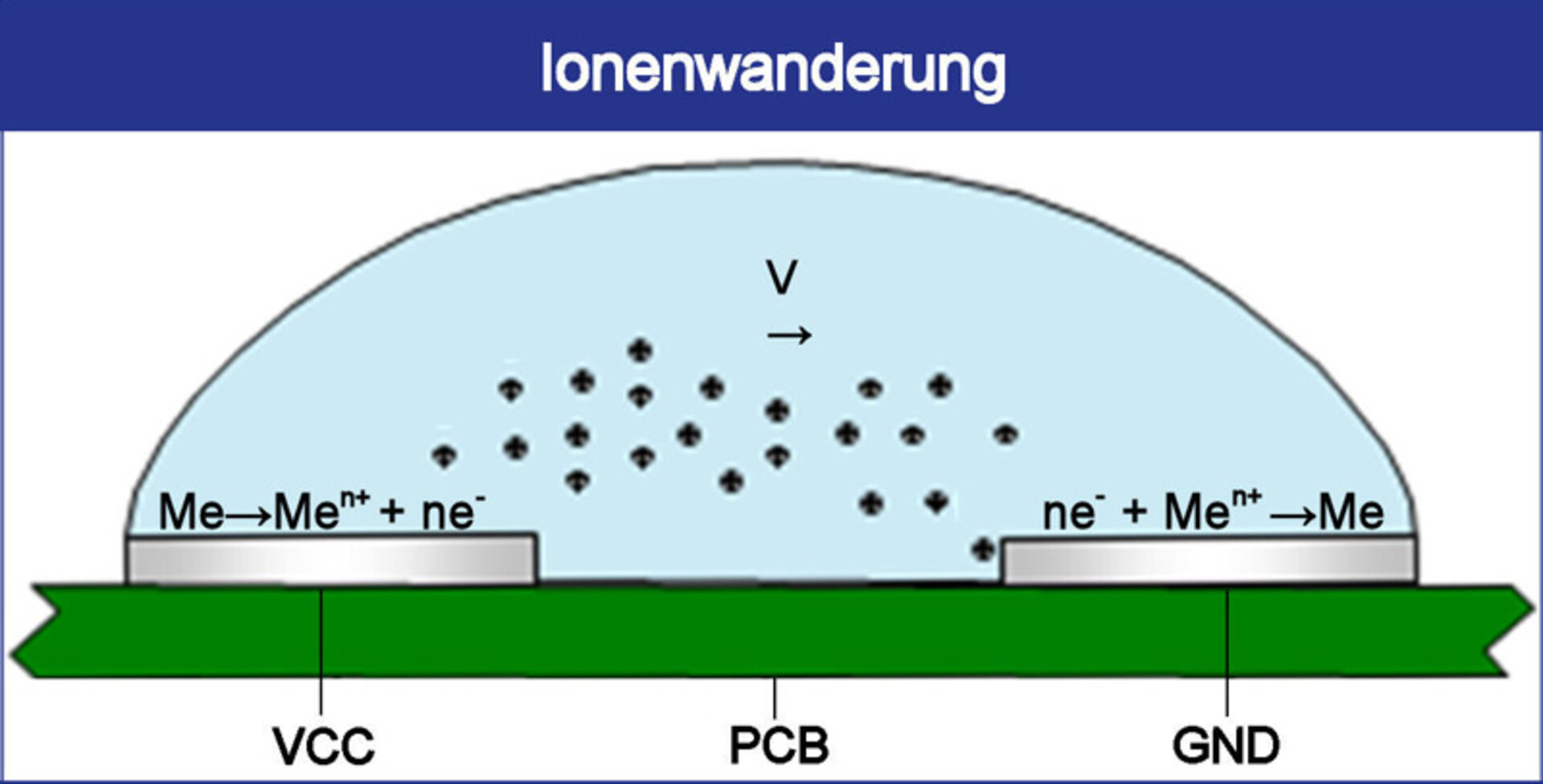

02 | Wanderung der Metallionen

Die Ionenbewegung wird durch das elektrische Feld bzw den Potentialgradienten sowie den Konzentrationsgradienten gesteuert. Der Potentialgradient hängt von der Betriebsspannung und dem Leiterabstand ab, während der Konzentrationsgradient von der Auflösungs- und Diffusionsgeschwindigkeit der solvatisierten Metallionen beeinflusst wird. Das Verhältnis dieser beiden Gradienten bestimmt, ob die Ionen entlang des Konzentrationsgradienten diffundieren oder sogar entgegen dem elektrischen Feld von Masse zum Kontakt wandern.

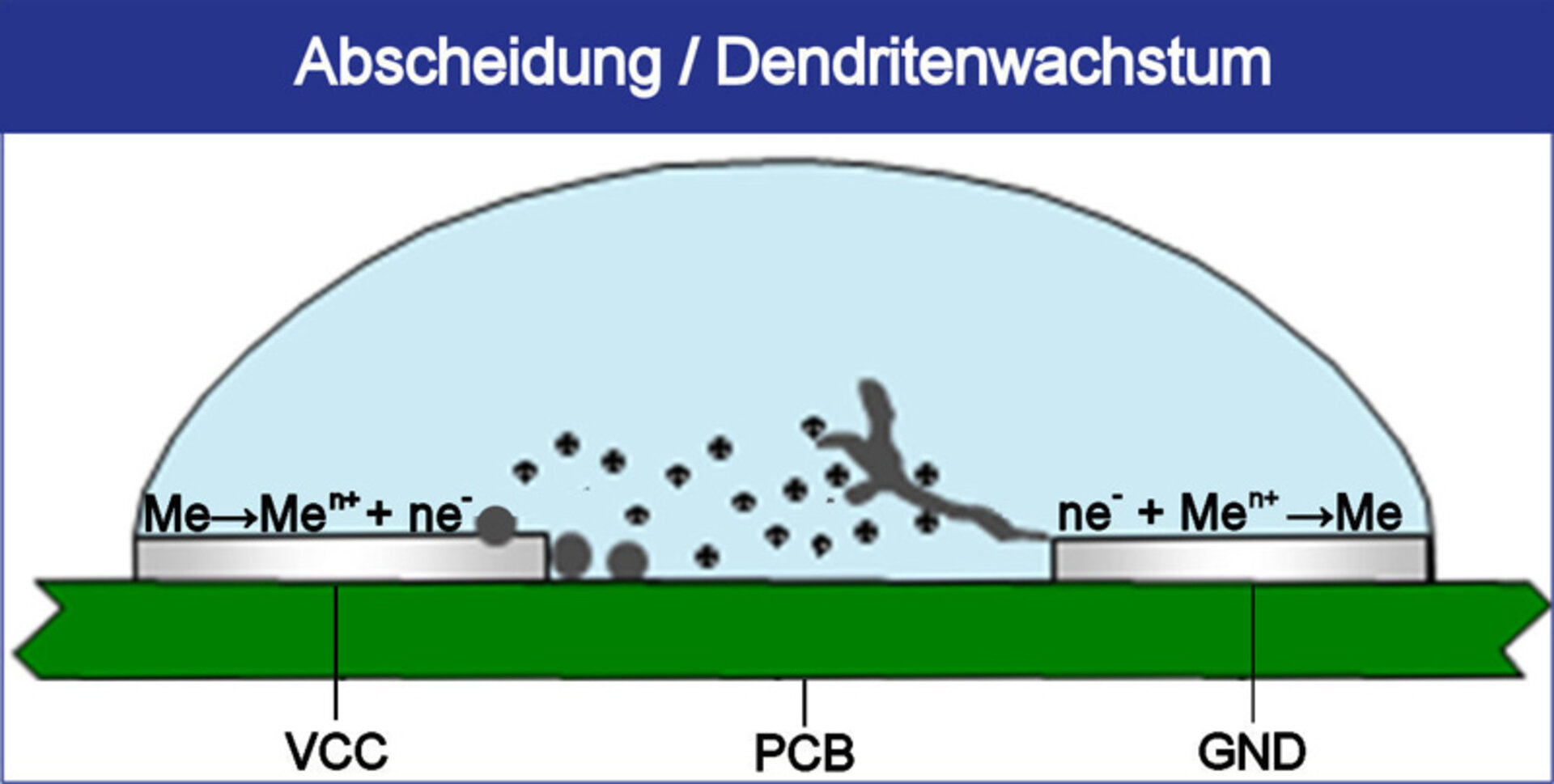

03 | Abscheidung der Metallionen

Brückenbildung entsteht entweder durch galvanische Abscheidung an der Kathode oder durch das Ausfällen von Hydroxiden, Oxyhydraten oder Komplexen als Salze an der Anode. Die Struktur der Brücken variiert je nach Ionenkonzentration und Feldstärke und kann dendritische Strukturen oder glattere Wachstumsformen annehmen.

Elektrochemische migrationAbgrenzung vom Spannungsdurchschlag und Analyse der Auswirkungen

Abgrenzung ECM von anderen Schadensbildern

Um bei Ausfällen gezielt Abhilfe schaffen zu können, ist es wichtig, die Elektrochemische Migration von anderen Ausfällen abzugrenzen, wie Spannungsdurchschlägen oder Graphitisierungen auf Bauelementen. Spannungsdurchschläge werden vor allem durch Poren im Lötstopplack hervorgerufen, die die Isolationsfähigkeit verringern. Zu Graphitisierungen an Baulelementen kommt es, wenn die Isolationswirkung von organischen Beschichtungen zu klein ist. Die Ursache liegt hier ebenfalls in der Porosität, die durch Optimierung der Lackierung angegangen werden muss.

Auswirkungen elektrochemischer Migration

Bei Schadens- oder Störfällen ist die Elektrochemische Migration als Ursache oft schwer bzw. nur mit großem Aufwand nachweisbar.

Bei kurzen Betauungszeiten entstehen kleine Dendriten, die nicht stromtragfähig sind und sofort abbrennen. Dies führt zur Unzufriedenheit der Nutzer und möglichen hohen Folgekosten. Denn der Nachweis erfordert oft aufwendige Untersuchungen, die logistisch schwierig sind. So bleiben ECM-Ausfälle im Feld oft unidentifiziert und werden mit anderen Problemen wie Softwarefehlern oder Kriechstrom vermischt.

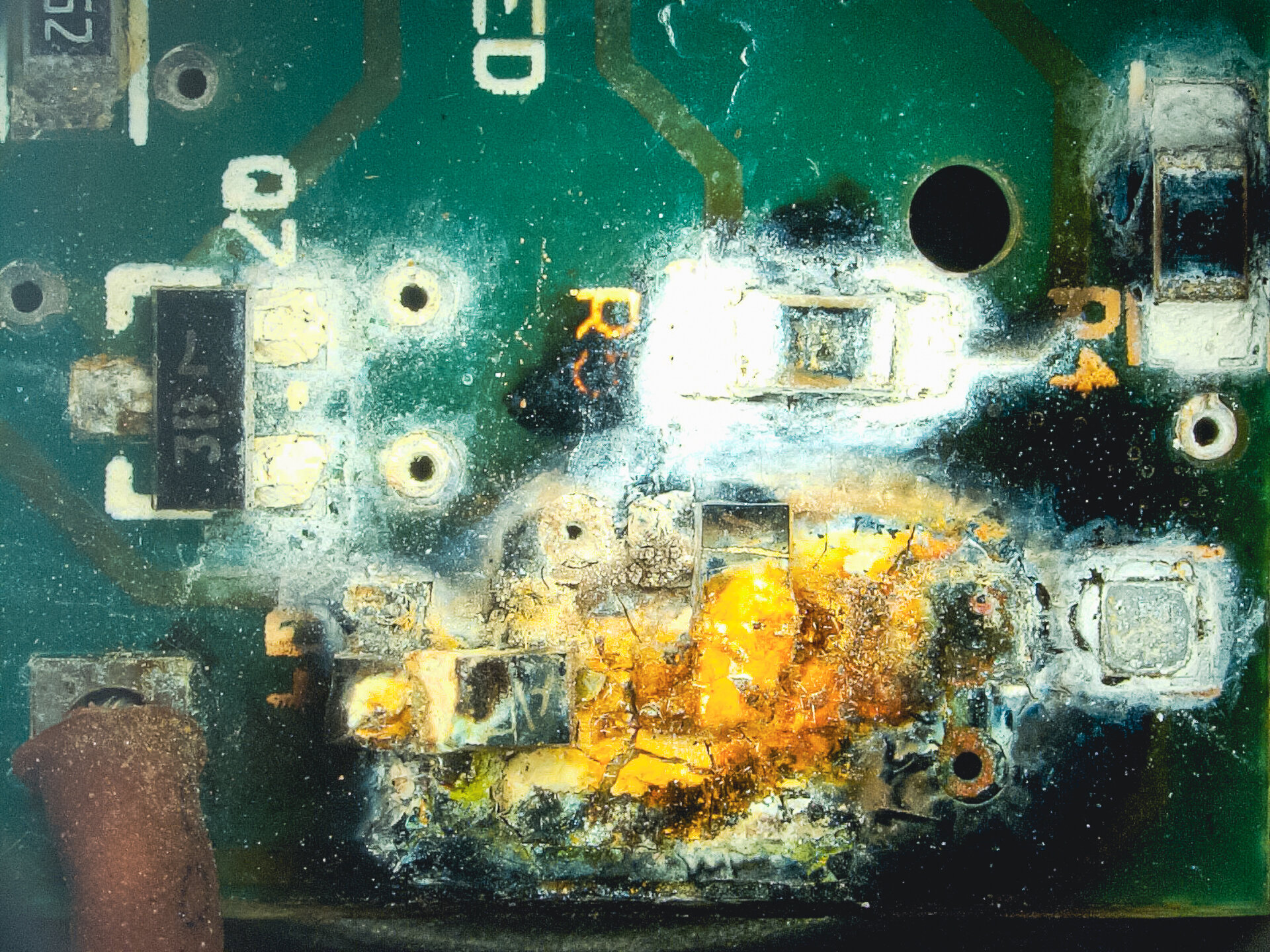

Entstehen jedoch beständige Dendriten, können schnell Temperaturen von einigen 100°C erreicht werden. Ohne angemessene Absicherung können diese zu Bränden führen und die Schaltung zerstören. Hinterher bleibt es dann oft spekulativ, ob die Ursache Elektrochemische Migration oder Spannungsdurchschläge waren.

KontaktWir helfen Ihnen gerne weiter

Besteht Bedarf, der Entstehung von ECM auf elektronischen Baugruppen vorzubeugen? Treten (Feld-)Ausfälle auf und wird Unterstützung bei Analyse und Abhilfe benötigt?

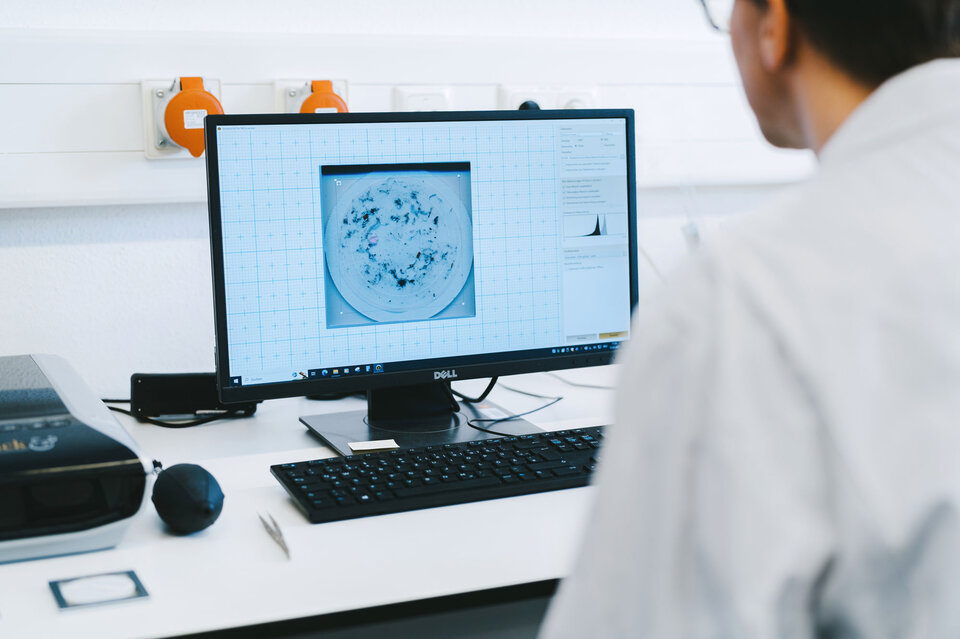

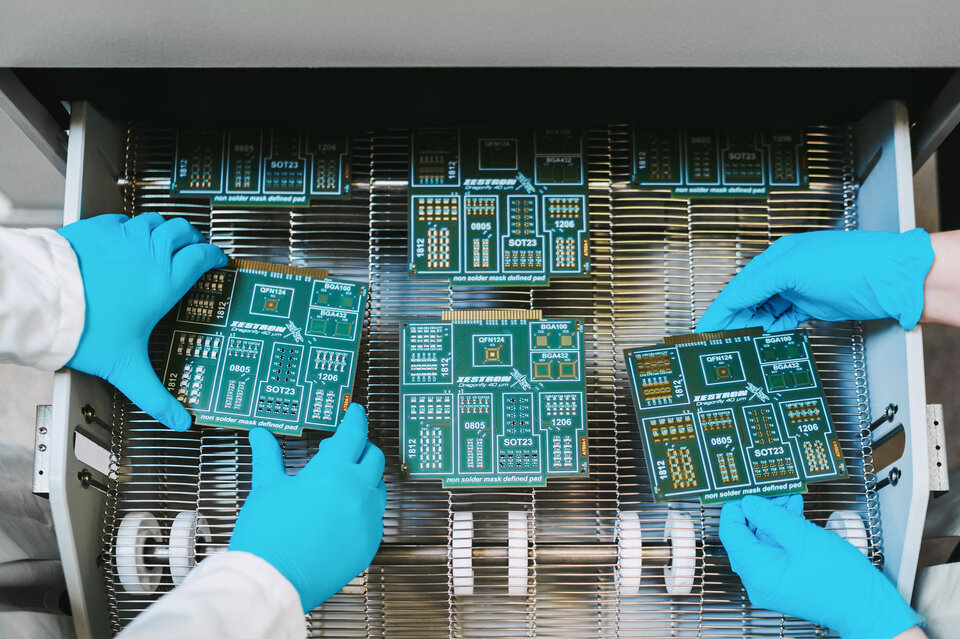

Als professionelle Dienstleistung bieten wir eine zertifizierte ECM-Prüfung (elektrochemische Migration) an, inklusive Auswertung und Ableitung geeigneter Abhilfemaßnahmen.

Insights case studyElektrochemische Migration: Auf der Spur von Leistungsmodul-Ausfällen

Lesen Sie, wie unsere R&S-Spezialisten Qualitätsprobleme bei Geschirrspülerbaugruppen angegangen haben. Erfahren Sie in unserer Case Study mehr über unsere effektiven Lösungsansätze.

Whitepaper-CollectionElektrochemische Migration

Unsere kostenlosen Fachartikel/Whitepaper zur Elektrochemischen Migration bieten Antworten auf Fragen zur Entstehung und zum Verhalten dieses Mechanismus. Erfahren Sie u.a., wie die richtigen Schutzmaßnahmen dazu beitragen können, Elektrochemische Migration (ECM) effektiv zu verhindern oder zu reduzieren.