Insights

Dendriten in Leistungsmodulen: Das stille Risiko mit hohen Folgekosten

Dendritenbildung verstehen, Ausfälle vermeiden: Wir analysieren die Ursachen und entwickeln mit Ihnen effektive Schutzstrategien.

Ausfallursachen LeistungsmoduleUnsichtbare Fehlerquelle: Dendriten als Ausfallursache

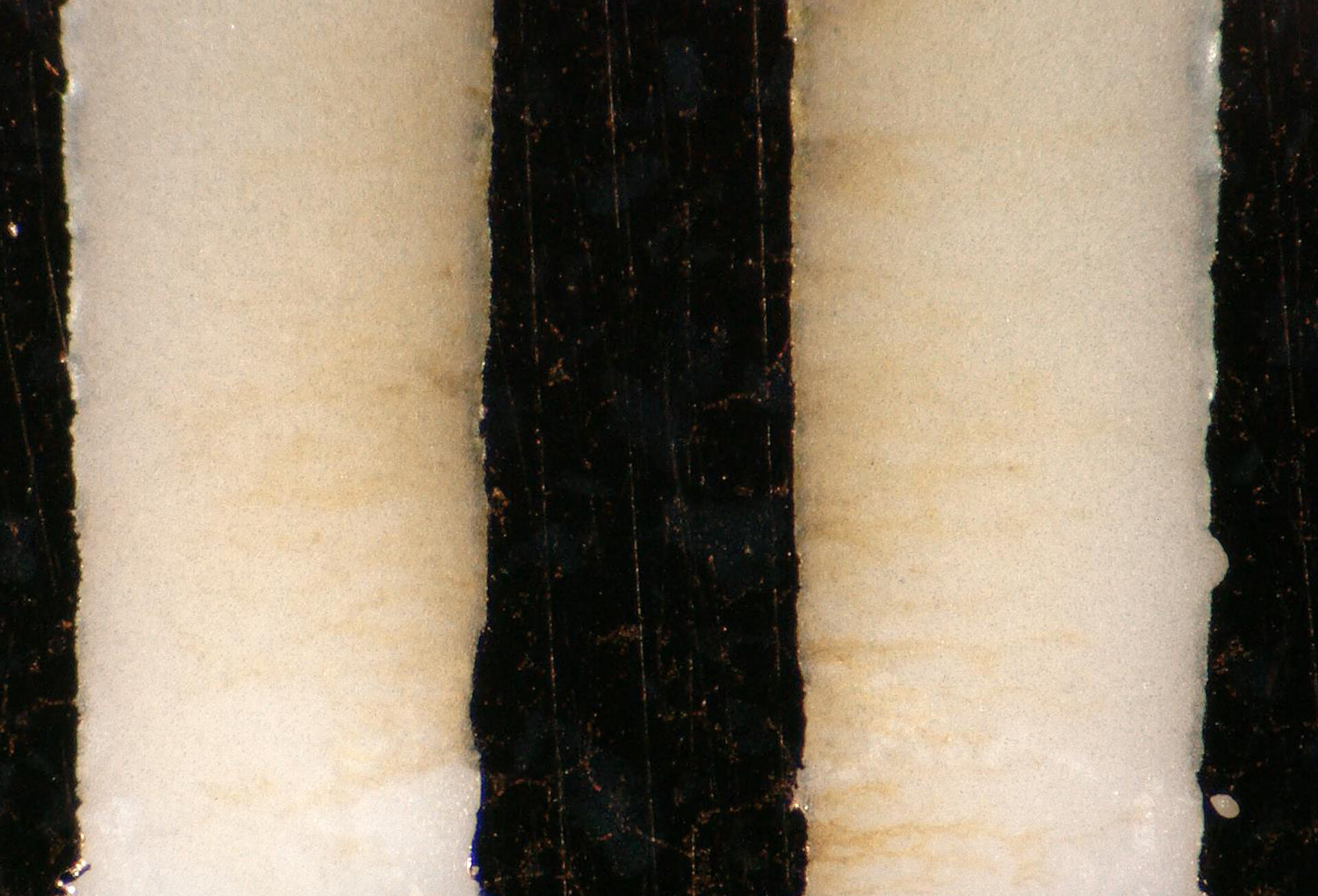

Dendritenbildung zählt zu den am schwersten vorab erkennbaren Ausfallursachen in Leistungsmodulen. Besonders in Anwendungen mit hohen Stromdichten – etwa in industriellen Stromversorgungen, der Elektromobilität oder Schnellladestationen – können dendritische Strukturen zu abrupten Systemabschaltungen durch überhöhte Sperrströme führen.

Was nach einem mikrochemischen Phänomen klingt, kann in der Praxis gravierende Folgen haben: Produktionsstopps, hohe Rückläuferquoten und Reparaturkosten im fünfstelligen Bereich. Der Ausfall bleibt oft lange rätselhaft – Dendriten verursachen meist keine thermischen Schäden, sondern schalten die Baugruppe schlagartig ab.

Ursachen verstehen Welche Ursachen führen zur Bildung von Dendriten in Power-Modulen?

Die Entstehung von Dendriten ist kein Zufall, sondern das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen Materialien, elektrischen Feldern und Umwelteinflüssen. Sie gehen selten auf einen einzelnen Auslöser zurück, sondern entstehen meist durch ein Zusammenspiel mehrerer Mechanismen, wie:

-

Elektrochemische Migration (ECM): Ionische Wanderungsprozesse, die durch elektrische Feldstärken und Feuchtigkeit verstärkt werden.

-

Anodisches Migrationsphänomen (AMP): Lokale Auflösungs- und Abscheidungsprozesse, die zu metallischen Ablagerungen führen können.

-

Feuchteinduzierte Kriechströme: Rückstände mit hygroskopischen Eigenschaften begünstigen Kriechströme und beschleunigen die Ausbildung leitfähiger Strukturen.

-

Lokale Teilentladungen: Mikroentladungen an Grenzflächen schwächen Isolationsabstände und wirken als Katalysator für dendritisches Wachstum.

Besonders in Leistungsmodulen kommt es auf das Zusammenspiel von Materialeigenschaften, elektrischer Feldverteilung und klimatischen Betriebsbedingungen an. Schon geringe Mengen an Flussmittel- oder Prozessrückständen in Kombination mit Feuchtigkeit oder Schadgasen können ein kritisches Risiko darstellen.

Im industriellen Einsatz sind diese klimatischen Einflüsse jedoch kaum reproduzierbar oder direkt messbar. Deshalb ist es entscheidend, sie in der Schadensanalyse systematisch zu erfassen – sei es durch optische Inspektion, REM/EDX-Analysen oder durch Langzeittests unter realistischen Klimabedingungen. Nur so lassen sich Ursachen klar zuordnen und der bestimmungsgemäße Gebrauch gegenüber OEMs, Kunden und Lieferanten nachvollziehbar belegen.

Fundierte Analyse & gezielte PräventionPraxisgerechte Strategien zur Vermeidung von Dendritenbildung

Sie haben Probleme mit Dendriten oder wollen das Risiko von Ausfällen in Ihren Power-Modulen von vornherein ausschließen?

Unsere Experten unterstützen Sie mit praxiserprobten Methoden bei der Analyse, Bewertung und Prävention, beispielsweise durch:

-

Ionenchromatographie zur Identifikation hygroskopischer und leitfähiger Rückstände, die Kriechströme und ECM-Prozesse auslösen können.

-

REM/EDX-Analysen zur strukturellen und chemischen Aufklärung dendritischer Ablagerungen – von Wachstumsrichtung bis Materialzusammensetzung.

-

Impedanzspektroskopie zur Bewertung feuchteresistenter Schichten und Schutzmaßnahmen.

Schon vor dem Produkteinsatz simulieren wir realitätsnahe klimatische Bedingungen (Feuchtigkeit, Schadgase, Teilentladungen), um die Feuchteresistenz Ihrer Leistungsmodule zu prüfen. So lassen sich kritische Schwachstellen frühzeitig erkennen und gezielt beheben.

Die entwickelten Schutzstrategien stimmen wir individuell auf Ihre Anwendungen, Umgebungsbedingungen und Produktionsprozesse ab – damit Sie gegenüber OEMs, Kunden und Lieferanten die Zuverlässigkeit Ihrer Module nachvollziehbar belegen können.

InsightDendriten, Kriechstrecken und Ablagerungen auf elektronischen Baugruppen – alles Folgen der elektrochemischen Migration?

Was steckt hinter der elektrochemischen Migration und wie grenzt sie sich vom AMP ab? Anhand von Praxisbeispielen zeigen wir, wie Dendriten entstehen, welche Unterschiede zwischen Kupfer- und Zinn-Dendriten bestehen und wie sich diese Mechanismen zuverlässig nachweisen lassen.

Abhilfe-modulSchadensanalyse bei Korrosion und Kriechströmen

Stehen Ihre Leistungsmodule durch Korrosion, Kriechströme oder Dendriten unter Risiko?

Unser spezialisiertes Abhilfe-Modul hilft Ihnen, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und nachhaltige Strategien für stabile Leistung und zuverlässige Leistungselektronik zu entwickeln.

whitepaper collectionFeuchte- und Material-induzierte Fehlermechanismen in der Leistungselektronik

Leistungselektronik in Windkraftanlagen und Elektromobilität ist häufig rauen Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit ausgesetzt. Dies kann die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Modulen erheblich beeinträchtigen. Während bei Niederspannungen meist elektrochemische Migration (ECM) auftritt, zeigt sich in Hochvoltanwendungen ein anodisch-kathodisches Migrationsphänomen (AMP). Das Whitepaper erläutert anhand von Fallbeispielen die Bedingungen, unter denen dieser Wechsel der Fehlermechanismen stattfindet.