Insights

Dendriten, Kriechstrecken und Ablagerungen auf elektronischen Baugruppen – alles Folgen der elektrochemischen Migration?

Überblick dendritischer Ausfallmechanismen und deren Fehlerbilder anhand praktischer Beispiele

DendritenbildungFeuchteinduzierte Korrosion: Eine Gefahr für Ihre Baugruppen

Feuchteinduzierte Korrosion während des Betriebs von elektronischen Baugruppen führt häufig zu einem Funktionsausfall aufgrund von parasitären Strömen. Der Grund: Es entstehen leitfähige Pfade zwischen Kontakten mit unterschiedlichen Potentialen auf der Bauteiloberfläche. Dieses als Ablagerungen, Kriechstrecken oder Ionenwanderung bezeichnete Fehlerbild beginnt mit der Überbrückung zweier Kontakte über einen Wasserfilm oder -tropfen. Geringe Abstände zwischen den Kontakten, ionische Verunreinigungen sowie Vorschädigungen oder Qualitätsmängel von Isolationsmaterialien verstärken diesen Ausfallmechanismus.

UrsachenforschungDendritische Ausfälle sicher beheben

Ausfälle in Zuverlässigkeitstests sowie Feldausfälle betreffen häufig Baugruppen mit dendritischen Fehlerbildern. Mit unserer fundierten Ursachenforschung, der sogenannten „Root Cause Analyse“, identifizieren wir nicht nur den zugrundeliegenden Ausfallmechanismus, sondern entwickeln gezielte Maßnahmen, die unseren Kunden helfen, künftige Ausfälle zu vermeiden und ihre Produkte nachhaltig zu verbessern.

FehlerdiagnoseMechanismen, die dendritische Strukturen fördern

Die Elektrochemische Migration (ECM) ist bei Signalelektronik mit Spannungen unter 3 V eine der häufigsten Ausfallursachen. Sichtbare dendritische Strukturen, die von der Kathode zur Anode gewachsen sind, stützen oft diese erste Hypothese. Doch auch andere Mechanismen wie Elektromigration, Elektrokorrosion oder Whiskerbildung können ähnliche dendritische Fehlerbilder hervorrufen. Bei Hochvoltanwendungen und Leistungsmodulen spielen zudem Phänomene wie elektrisches und elektrochemisches „Treeing“ sowie das Anodische Migrationsphänomen (AMP) eine entscheidende Rolle.

Um dendritische Strukturen und andere Ausfallmechanismen präzise zu analysieren, setzen wir auf bewährte Untersuchungsmethoden.

Nachstehend veranschaulichen wir unsere Herangehensweise anhand von zwei konkreten Beispielen:

Aus der Praxis 101 | Fehlerdiagnose durch gezielte Analysen

Initiale Ursachenforschung

-

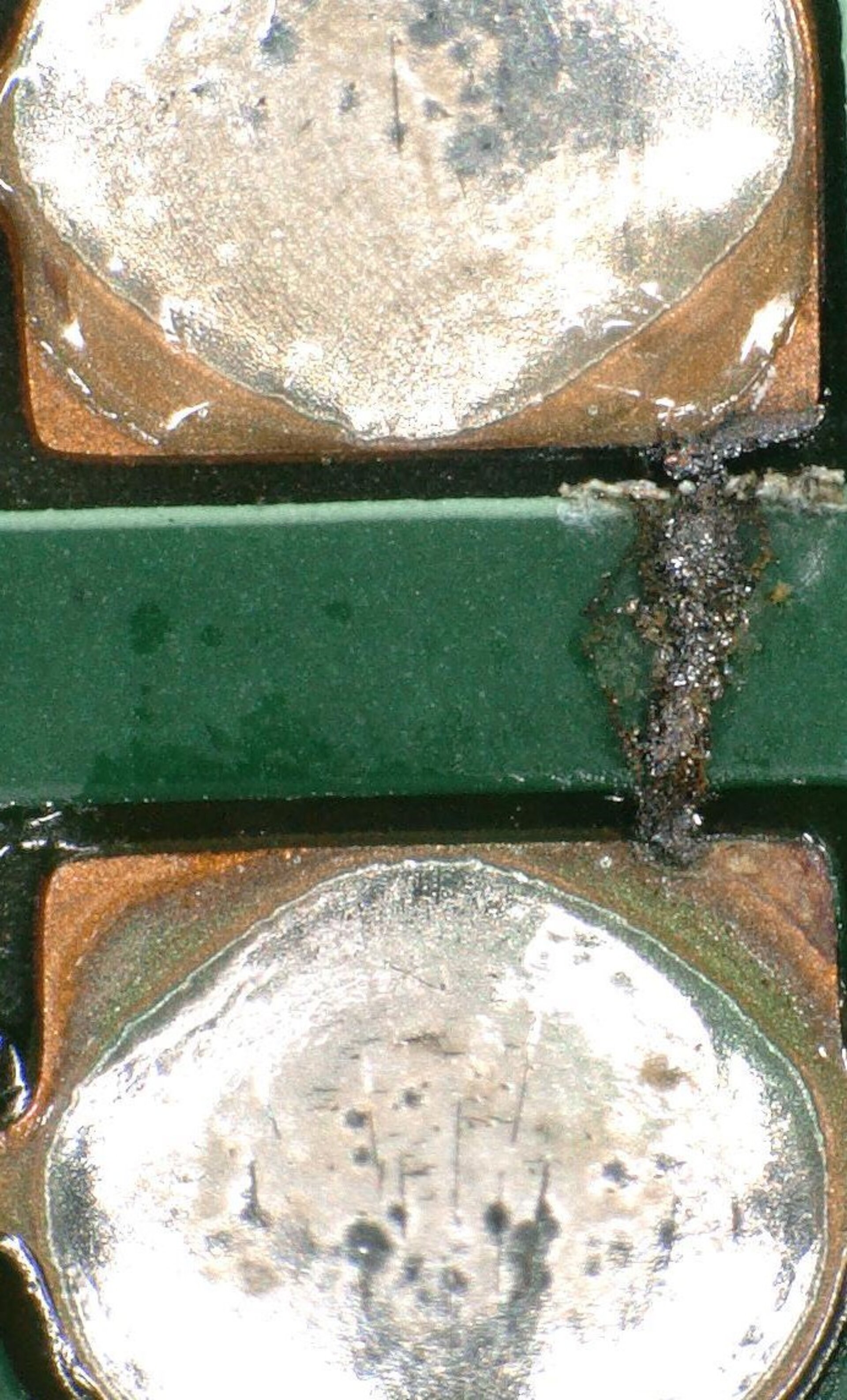

Sind Ausfällungen oder Dendriten vorhanden?

→ deutlich erkennbare Dendriten -

Ist die Wachstumsrichtung erkennbar?→ erkennbare Wachstumsrichtung von der Kathode zu Anode

Weiterführende Evaluierung

-

Welche elementare Zusammensetzung ist vorhanden?

→ Kupfer -

Bestimmung der exakten Struktur

→ Dendriten mit Wachstumsrichtung

Aus der Praxis 201 | Fehlerdiagnose durch gezielte Analysen

Initiale Ursachenforschung

-

Sind Ausfällungen oder Dendriten vorhanden?

→ nicht eindeutig erkennbar -

Ist die Wachstumsrichtung erkennbar?

→ nein

Weiterführende Evaluierung

-

Welche elementare Zusammensetzung ist vorhanden?

→ Zinn -

Bestimmung der exakten Struktur

→ Dendriten mit Wachstumsrichtung und Ausfällungen

02 | Interpretation der Analyseergebnisse

Das Vorhandensein einer dendritischen Struktur mit klar erkennbarer Wachstumsrichtung von der Kathode zur Anode stützt die Hypothese der Elektrochemischen Migration (ECM).

Die weiterführende Evaluierung liefert den entscheidenden Beweis: Die höhere Vergrößerung zeigt Details der Struktur und Wachstumsrichtung, während die Analyse der elementaren Zusammensetzung bestätigt, dass der Dendrit hauptsächlich aus metallischem Kupfer besteht. Da Kupfer das Material der Leiterbahnen ist, führt dies zu der logischen Schlussfolgerung, dass es sich um ECM handelt.

02 | Interpretation der Analyseergebnisse

Bei der initialen Ursachenforschung sind dendriten-ähnliche Strukturen sowie ungerichtete Ablagerungen sichtbar, ohne erkennbare Wachstumsrichtung.

Die weiterführende Evaluierung zeigt jedoch eine Überlagerung aus Zinn-Dendriten, die von der Kathode zur Anode wachsen, und ungerichteten, zinnhaltigen Ablagerungen.

Das Zinn stammt in beiden Fällen aus den Terminierungen der SMT-Komponente. Die gerichteten Zinn-Dendriten bestätigen zunächst die Hypothese der Elektrochemischen Migration (ECM). Zusätzlich weist dieses Beispiel auf den AMP-Mechanismus hin, der zinnhaltige Ablagerungen von der Anode aus verursacht. Es handelt sich somit um eine Kombination aus ECM und AMP.

LösungsansätzeWarum entstehen ECM und AMP?

In beiden gezeigten Praxisbeispielen konnte mithilfe unserer Untersuchungen zunächst der Ausfallmechanismus eindeutig geklärt werden. Die Frage nach der Ursache, dem „root cause“, ist damit jedoch noch nicht beantwortet. Wieso kommt es also in beiden Fällen zum Auftreten von Elektrochemischer Migration (ECM) bzw. dem Anodischen Migrationsphänomen (AMP)?

03 | Weiteres Vorgehen

In diesem Beispiel zeigte eine ergänzende Untersuchung eine erhöhte Ionenlast auf der gesamten Baugruppenoberfläche. Zu den nachgewiesenen Ionen zählten unter anderem Chlorid und Bromid, die aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften Feuchtigkeit aus der Luft anziehen und binden.

Dies führt zur Bildung von Wasserfilmen und -tropfen zwischen den Kontakten, wodurch die Bedingungen für die Elektrochemische Migration (ECM) erfüllt werden.

→ Lösungsansätze

-

Die Spezifikation der Lötpaste bzw. des Flussmittels sollte auf „halogenfrei“ überprüft und bei Abweichungen mit dem Zulieferer abgeklärt werden.

-

Eine Verminderung der ionischen Belastung kann durch Maßnahmen wie die Reinigung der Baugruppe erreicht werden, um das Ausfallrisiko zu mininieren.

03 | Weiteres Vorgehen

In diesem Beispiel ergab die ergänzende Untersuchung keine erhöhte Ionenlast. Stattdessen wurde im final verbauten Produkt eine wärmeträge Masse im Gehäuse direkt über der betroffenen Stelle festgestellt.

Bei Temperaturwechseln kondensiert Wasser bevorzugt an dieser Stelle und tropft vom Gehäuse auf die betroffene Fläche.

→ Lösungsansätze

-

Das Gehäusedesign und die Einbausituation sollten überprüft und gegebenenfalls optimiert werden, um das Risiko von Feuchtigkeitseintritt zu minimieren.

-

Die aktive Entfeuchtung der Umgebungsluft, beispielsweise durch Lüftung oder Ventilation, kann helfen, Feuchtigkeitsansammlungen zu reduzieren.

Langjährige expertiseAusfälle vermeiden und Prozesse sichern

Ein Großteil unserer Kunden führt umfangreiche Tests an ihren elektronischen Baugruppen durch, darunter Betauung (K15), Feuchte-Wärme-Zyklisch (K08/09), Feuchte-Wärme-Konstant (K14), Salzsprühnebel (K06/07), IP-Schutzprüfung (K10), H3TRB, Schadgasprüfung oder Schwallwasserschocktests.

Wenn dabei Auffälligkeiten wie Niederohmigkeit, Kurzschlüsse oder optische Veränderungen auftreten, wenden sie sich an uns.

Auch die Untersuchung von Feldrückläufern mit Phänomenen wie Kriechstrecken, Ionenwanderung, Black Spots, Bäumchenbildung oder Ablagerungen gehören zu unserem Tagesgeschäft.

Unser Ziel ist es, die Ursachen präzise zu analysieren und gezielte Maßnahmen zu entwickeln, damit SOP-Zeitpläne eingehalten und Rückrufaktionen vermieden werden.

kontaktieren sie unsAusfälle an elektronischen Baugruppen erfordern schnelle und präzise Lösungen

Mit unserer Expertise sorgen wir dafür, dass Ihre Produkte zuverlässig bleiben und kostspielige Rückrufaktionen vermieden werden.

Kontaktieren Sie uns für gezielte Abhilfe

Abhilfe-ModulSchadensanalyse bei Korrosion und Kriechströmen

Korrosion und Kriechströme zählen zu den häufigsten Ursachen für Ausfälle elektronischer Baugruppen. Mit diesem Modul erhalten Sie fundierte Analysen und praxisnahe Strategien, um Risiken zu erkennen, Ausfälle zu vermeiden und die Zuverlässigkeit Ihrer Elektronik langfristig zu sichern.